Je ne suis vraiment pas intéressé par la fabrication d’émail, faire sa petite recette pour avoir un bleu plus bleu ou un rouge moins rouge, qui cuit à 1273,8°C, tout en restant mi brillant, mi mat et re-mi-brillant derrière. Une drôle d’entrée en matière me direz-vous pour l’onglet émail ? Oui tout à fait, c’est fait pour (pour que vous ayez envie de lire la suite !)

J’ai opté pour des émaux d’argile.

Je ne sais pas à quelle point c’est une technique employée par d’autres, mais l’idée est la suivante. Mes émaux sont des engobes de faïence, donc une petite croûte d’une argile qui ne tient pas la haute température sans fondre. Ceci est lié à sa composition plutôt calcaire, la chaux étant un fondant de l’argile, au bout d’un moment.

L’idée vient du mélange des plusieurs infos mais ça commence comme suit.

Mon ami potier maxence Andrzejewski me raconte qu’un potier de sa connaissance utilise la terre de noron, sous forme d’aiguille à la manière des montres fusibles, pour indiquer la fin de cuisson grès au moment où l’extrémité de la pointe plie. Chose intéressante à mon goût, et économique qui plus est, pour caler les fins de cuisson, j’entreprends d’en fabriquer également que j’ai le four adéquate. Par contre, il me plait d’en faire en différentes argiles pour éventuellement avoir une idée de l’avancée de la cuisson si certaines argiles plient plus vite que noron (ce qui est probable). Voici un exemple de ce que ça donne :

A gauche une montre fusible n°7, au milieu une pointe en argile de noron, et à droite (la flaque qui touche la brique -_-) une faïence calcaire.

En voyant la flaque de l’argile calcaire, cela me rappelle ce que m’avait dit Grégoire Heizmann il y a quelques temps, qu’un autre potier utilisait aussi l’argile de la bisbal (moi c’est pour les poteries d’extérieur) mais comme base d’émail. La trainée verdâtre me semblant pas mal comme masse vitreuse, toute seule, j’entreprends une série de pièces en deux types de grès, blanc et roux, avec des engobes de diverses faïences, cuites aux extrêmes températures du four.. Voici ce que ça a donné.

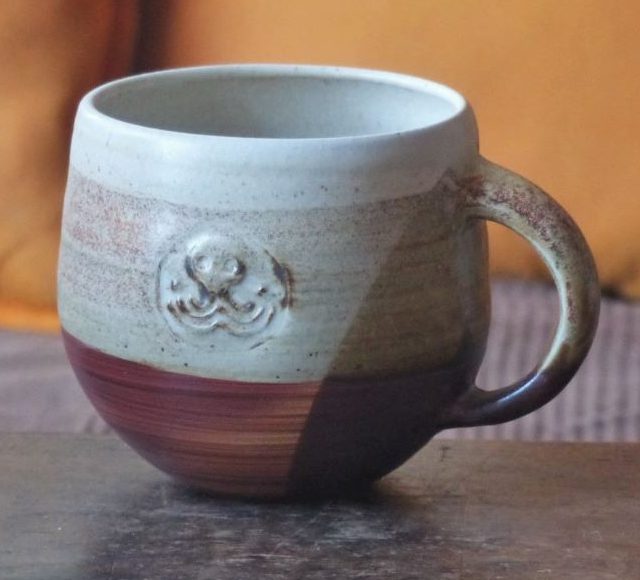

Les résultats étant impeccable pour certains, je me suis retrouvé à apprécier (oh la vache !) et à avoir envie de travailler sur les grès émaillés (nan mais t’es sérieux ?) de cette manière ! La simplicité et l’efficacité de la chose avait remporté la bataille sur mon idée préconçue que l’émail haute température était toute une affaire (tabernacle) ultra relou pour psychopathes de la balance de mesure.

(en vrai ça reste le cas, c’est pas simple de faire de l’émail en haute température, si l’on cherche une couleur, un aspect, une température de fusion précise, choisie, attendue et reproductible)

Par la suite, j’ai essayé des mélanges, et quelques fantaisies tests avec de l’hématite (mais non merci ça va finalement), donnant aujourd’hui un ensemble d’émaux intéressants, kaki, blanc et noir, uniquement fait d’argiles, que j’emploie allègrement !

Egalement en chauffant plus dur, un aspect plus brillant, des contrastes plus importants… Bref, un monde qui s’ouvre à de multiples résultats !

Petit plus qui n’enlève rien, loin de là, le travail de poteries émaillées par engobes d’argiles me permet de rester sur une production en monocuisson. Nul besoin de faire une première cuisson préalable avant l’application de l’émail. Cuisant au bois, c’est toujours ça de bois à brûler, de plus, en moins !

Mise à jour fin Mars 2023 :

A la faveur d’une demande par mail de + d’infos sur le sujet, je me rends compte qu’il est temps de mettre à jour cette page après plus de deux ans maintenant que je travaille sur ce principe d’émail à partir d’argile faïence !

Alors déjà, je trouve toujours ça palpitant ! Tant au niveau de la pratique, des résultats ainsi que les possibilités décoratives ! J’aime vraiment l’idée de ne travailler que des argiles, chacune pour ses possibilités propres. Celles pour les pièces, celles pour l’engobe de couleur, celles pour l’engobe émail.

Déjà, commençons par le début. Dans les terres utilisées pour les faïences, il y a de la chaux, de 5 à 15 % selon. D’ailleurs, plus il y a de fer dans l’argile moins il y a de chaux, pour des températures de fusion relativement similaire… C’est donc ça qui en fait une matière fusible : la présence de chaux qui est un fondant pour l’argile.

Ensuite : plus on cuit chaud (chaud pas chaux hein, ne commencez pas à vous mélanger les pinceaux ^^) plus c’est brillant et transparent. De plus, quand c’est en fusion, la fluidité des matières permet de faire migrer des éléments entre l’argile du pot et l’argile de l’engobe émail. Ainsi, entre un pot en grès blanc et un autre en grès rouge, le même engobe de faïence blanche sortira blanc/transparent pour l’un et vert/transparent pour l’autre (quand c’est cuit bien chaud).

ci dessus, au niveau de l’anse, la sous couche en grès rouge devient verte kaki quand c’est recouvert de faïence blanche (faut me croire sur parole, la photo n’étaient pas faite pour ça à la base, en tout cas on voit la différence de teinte)

Là c’est avec la faïence calcaire qui donne un vert différent selon si dessous c’est blanc ou rouge.

Niveau teinte : en gros on a blanc/transparent, vert ou marron (dans cet ordre là + il y a du fer). Pour avoir d’autres teintes il faut commencer les mélanges ! Et c’est là que ça commence à devenir tout un moooooonde ! Regardez plutôt :

OULA bon là il y trop d’infos !! ^^ J’avais fait ce coup là des essais sur divers support à des endroits différents dans le four. Déjà on voit que ça tourne toujours à peeu près au niveau des même teintes, on peut simplifier ! Soyons moins foufou et voyons sur juste un grès blanc :

C’est comme un tableau avec en première ligne :

- blanc, B, faïence blanche « Fam55 » à Solargil

- noir, N, mélange de faïence calcaire CBP solargil et faïence de la bisbal, Catalane à Solargil

- vert, V, faïence calcaire « CBP » à solargil

- marron, M, faïence de la bisbal, « Catalane » à Solargil

Les lignes suivantes c’est quand on ajoute de la faïence blanche, 1/3, 1/2 puis 2/3. Il faut comprendre par exemple le code 2B V : 2/3 de faïence blanche Fam55 + 1/3 de faïence calcaire CBP.

On voit ainsi que plus on ajoute du blanc, plus on arrive sur des verts clairs et qui en plus sont + fusible ! Une eutectique particulière ?

On obtient donc une palette un peu plus grande, d’autant plus en jouant sur les épaisseurs. Les tessons sont plongés plusieurs fois dans l’engobe, mais de moins en moins profondément, d’où le dégradé net sur certains.

Mise à jour Février 2025 :

J’ai fait la même chose en remplaçant la faïence blanche par de la porcelaine. C’est moins fusible, c’est à placer dans les zones les + chaudes du four. Ca donne ça :

Dans le cas des mélanges avec de la porcelaine (Ming Po de Solargil), il y a des pistes intéressantes mais pour l’instant je n’utilise que 2V Por, soit 2 part de CBP + 1 part de porcelaine Ming Po, qui me donne un noir sympa en une couche.

DENSITE

Oui parce que c’est bien gentil de vous montrer des échantillons, mais sans une bonne idée de la consistance, c’est difficile à reproduire. Désolé d’avoir mis le temps mais j’ai enfin calé les densités l’automne 2024.

Déjà, comment mesurer ? J’ai acheté des densimètres à mesure large et ça ne fonctionne pas pour les engobes ! L’argile a tendance à coller le densimètre donc il ne donne pas une mesure fiable. On peut le mettre à la mesure qu’on veut sans qu’il ne bouge -_-

Alors méthode basique : vous trouvez un verre mesureur, vous faites la tare avec la balance et vous verser votre engobe dedans. Le poids indiqué correspond à la densité en gramme/litres si vous avez un verre mesureur que vous remplissez à 1L.

Moi il fait 50cL donc je multiplie le résultat par deux pour avoir la densité en gramme par litre (g/L).

Pardon d’insister mais je sais que c’est une partie angoissante pour certains. Pour être plus explicite, perso j’ai un verre mesureur de 50 cL soit un demi litre. Taré (le verre), je verse dedans mon engobe jusqu’à atteindre 50cL. Ainsi, si la mesure indique par exemple 700g c’est que je suis à la densité 1400g/L (puisque j’ai mesuré pour un demi litre).

Globalement ça tourne autour de 1400 – 1500 g/L, voici donc les densités que j’utilise :

Pour la faience blanche, je suis à 1400-1430 g/L

Pour la faience CBP : 1520-1540 g/L en une couche ou 1440 g/L pour engober en 2 couches

Pour le mélange noir, 2V Por : 1460 g/L (en 2 couches ça donne vert foncé)

Mais Père Castor, comment tu fais pour mesurer la bonne quantité de terre sèche à ajouter à la bonne quantité d’eau pour avoir la bonne densité ? Et bien je ne fais pas du tout ça ^^ Comme pour la pâte à crêpes, je prépare un engobe plutôt épais que je passe au tamis 120 (trèèèès fin) et je le pèse. Selon ce que ça dit, j’ajoute de l’eau pour obtenir la densité voulue ! (méfiez vous, il faut peu d’eau pour faire baisser la densité)

Mais moiiiii j’ai fait trop liquiiiiiide, comment je faiiiiis ?? Et bien le temps est ton allié ! Dans les 24h ça va plomber, tu pourras évacuer l’eau claire de surface mon ami, afin d’augmenter la densité 🙂 (et si tu es en urgence d’engobage, emballe bien tes pots dans un plastique pour limiter le séchage, éventuellement même avec une ou plusieurs pièces fraiches pour apporter de l’humidité)

Info Supplémentaire : J’ajoute aujourd’hui du talc dans la faience blanche. Pourquoi ? Parce que c’est une terre qui manque un poil de fusibilité et j’avais des pièces en zone froide qui présentaient des petites crevasses. C’était comme si une bulle avait pété mais que le trou ne s’était pas refermé.

J’ajoute 5% en masse de talc à ce que je pèse de faience blanche. Comprenez : si je prépare un engobe à partir d’un kilogramme de terre sèche, j’y ajoute 50g de talc pour le rendre un peu plus fusible.

CONSEILS de DeeRnièèèRRe miNUUte :

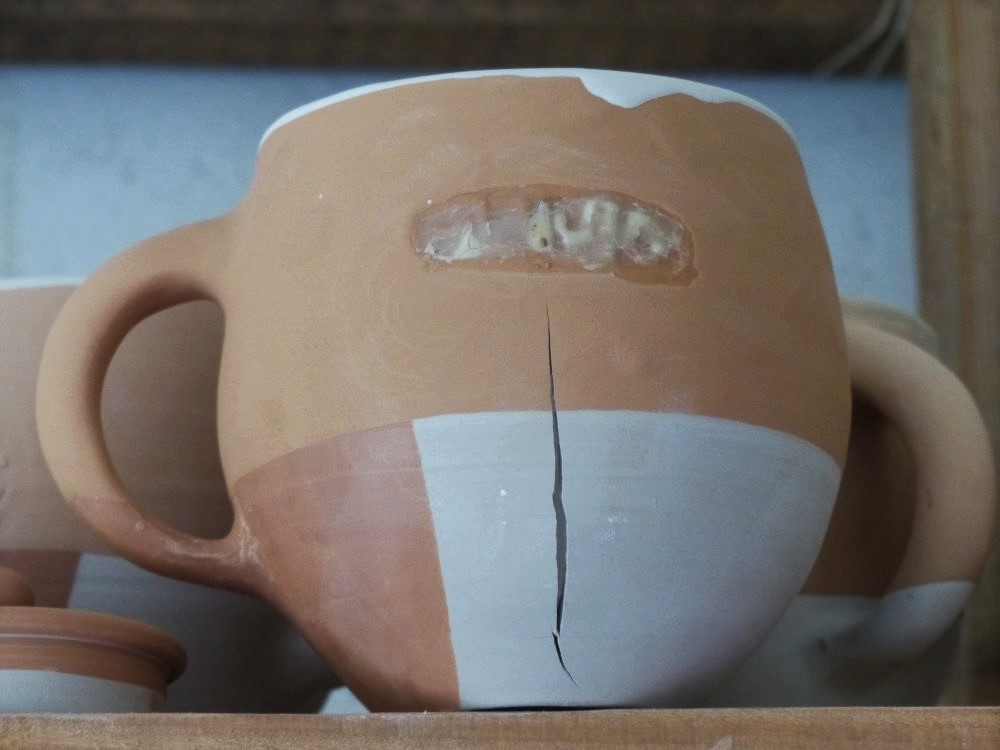

Ah oui si, pour vous éviter des catastrophes évitable : Quand vous engobez, la poterie reprend beaucoup d’humidité et se ramollit très clairement, il sera rapidement impossible de la déplacer, comme sortie de tournage ! Alors, veillez à placer des cales sous les anses, les becs, tout ce qui dépasse et pourraient plier les pièce, voir les fendre !!

Petite galerie des monstres que je cuis quand même quand j’ai la place :

C’est beau vous ne trouvez pas ? 🙂

Des fois c’est juste une petite fissure raaaAAAAaaaa !!

Si vous avez des pièces hautes ou autre qui vont présenter un décalage de séchage embêtant entre le col et le pied, pour engober sécure, j’emballe les pièces dans un plastique en cours de route, pendant un jour ou deux, pour homogénéiser l’état de séchage. Bon courage, c’est une technique pratique mais exigeante.

Aussi, il est risqué de faire intérieur + extérieur en même temps, méfiez vous ! Ca fait beaucoup d’humidité d’un coup et donc ça ramollit grandement la poterie ! Eventuellement vous trouvez un ventilateur à souffler dessus pour accélérer le séchage en faisant des demi tour aux pots pour que ça ne soit pas toujours le même côté qui prenne le souffle.

Et bien sûr, pour faire deux couches, il faut attendre que le pot soit de nouveau manipulable, hein ? C’était évident, mais c’est mieux de se le dire quand même ^^

Si cela vous intéresse, et que vous avez des questions, je vous invite à me contacter pour plus d’infos. Comme précédemment, j’enrichie le contenu en fonction !